|

| 오바마 대통령이 지난달 2일 헨리 스벨라 일병을 대신해 그의 여동생에게 명예훈장을 추서하고 기념촬영하고 있다. |

|

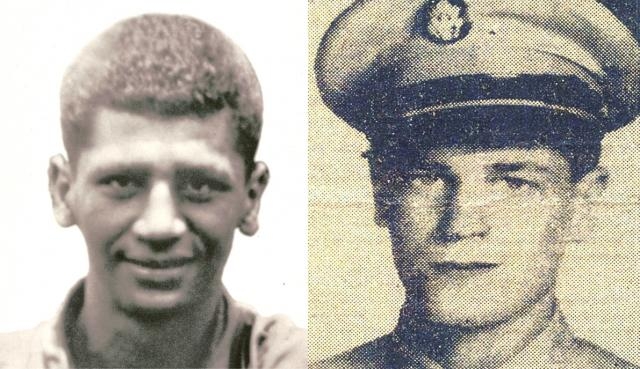

| 앤서니 카호오하노하노(왼쪽) 일병과 헨리 스벨라 일병. |

|

| 육군, 해군ㆍ해병, 공군에게 수여되는 명예훈장 3종.(왼쪽부터) |

오바마 대통령은 지난달 2일 오전, 6·25전쟁에서 큰 공을 세운 2명의 미군 병사에게 미국 최고의 무공훈장인 명예훈장을 추서했다. 오바마는 훈장을 받게 될 2명의 병사 유족에게는 사전에 직접 전화를 걸어 훈장추서 사실을 알렸으며, 당일 백악관 행사장에는 유족을 비롯해 미 의회 지도자, 국방장관과 군 수뇌부, 6·25전쟁 참전용사 등이 초대됐다.

이날 훈장 추서 소식과 오바마의 발언은 하루 전에 발표된 오사마 빈 라덴의 사망 소식에 가려져 국내외 여론의 큰 반향을 불러 일으키지는 못했지만, 우리에게는 매우 귀중했던 이벤트였기에 오바마 발언의 핵심적인 부분을 정리해 본다.

“제1차 세계대전 당시 어느 시인이 쓴 시에 다음과 같은 구절이 있습니다.

They shall not grow old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them.

그들은 결코 늙지 않으리라, 남겨진 우리는 늙을지라도:

나이가 그들을 지겨워하지 않고, 세월도 경멸하지 않으리라.

태양이 질 때와 아침이 밝을 때,

우리는 그들을 기억할 것이다.

<역주: 영국 시인 로렌스 비니언(Laurence Binyon·1869∼1943)의 ‘전몰자들을 위한 헌시(For the Fallen)’라는 제목의 7연으로 이뤄진 시의 1연이며, 1914년 더 타임스 신문에 실렸음. 종종 이 1연은 ‘추억의 송가(Ode of Remembrance)’라고 일컬어짐>

오늘, 우리는 60년 전에 국가에 헌신한 미국인 두 가족과 함께 이 자리에 모였습니다. 미국에 바친 이들 가족의 일원은 바로 헨리 스벨라 일병과 앤서니 카호오하노하노 일병입니다. 그들은 19살, 그리고 21살에 조국을 위해 고귀하게 희생했습니다. 나이는 그들에게 싫증을 내지 않았습니다. 그들은 가족의 마음속에 영원히 젊게 남아 있습니다. 오늘 우리는 미국이 수여할 수 있는 최고의 무공훈장인 명예훈장을 이들에게 추서합니다.

앤서니 카호오하노하노(Anthony Kaho’ohanohano·1930∼1951) 일병은 하와이 마우이에서 자랐습니다. 바다에서 수영하고 농구를 즐겼던 그는 부모에 효도하는 마음만큼이나 나라에 충성하는 마음도 남달랐습니다.

6ㆍ25전쟁이 1년 이상이나 지속되던 1951년 9월, 7사단17연대 소속 앤서니 일병과 그의 분대는 강원 철원군 원남면 주파리의 전략적으로 중요한 고지를 사수하고 있었습니다.

수적으로 우세한 적의 공격이 거세지자 그는 분대원에게 후퇴를 명령하고 혼자 그곳에 남았습니다. 그가 기관총을 난사하며 접근하는 수많은 적군을 홀로 맞서는 동안 동료들은 그곳을 안전하게 벗어났습니다. 이 과정에서 그는 어깨에 부상을 입었지만, 계속 수류탄을 던지며 싸웠고, 실탄이 모두 떨어지자 군용삽 하나로 적과 필사의 육박전을 벌이다가 장렬하게 전사했습니다.

장병 한 사람의 이런 용기는 그의 부대원들로 하여금 대오를 정비하게끔 만들고, 혼신의 힘을 다해 적을 다시 몰아내도록 할 수 있었습니다. 동료들이 마침내 앤서니가 있던 곳으로 갔을 때, 그의 용감성을 생생하게 볼 수 있었습니다. 얼마나 총알을 퍼부었던지 기관총의 총신이 완전히 휘어져 있었습니다. 앤서니는 자신의 목숨을 다해 진지를 고수하고, 동료들의 목숨을 살려냈습니다.

앤서니는 사후에 미 무공훈장의 두 번째 등급인 수훈십자훈장(Distinguished Service Cross)을 받았지만, 그의 가족은 그가 더 높은 훈장을 받을 자격이 충분하다고 생각했습니다. 제2차 세계대전 참전용사인 대니 아카카 상원의원과 마지 히로노 하원의원도 마찬가지였습니다. 마침 두 분이 이 자리에 와 계십니다. 그리고 특히 명예훈장 수상자인 댄 이노우예 상원의원도 이 자리에 함께했습니다.

하와이는 작은 주입니다. 그러나 카호오하노하노 가족은 국가에 대한 봉사로 대단한 내력을 가진 집안입니다. 앤서니의 아버지와 그의 여섯 아들은 모두 군에 헌신했으며, 다른 가족들도 아프가니스탄에서 근무했습니다. 오늘 이 자리에는 30명의 앤서니 가족이 참석했는데, 삼촌이 명예훈장을 받도록 여러해 동안 노력해 온 조카 조지가 삼촌 대신 훈장을 수령하겠습니다. (공적 사항 낭독에 이어 훈장 수여)

앤서니가 동료들의 생명을 구하고 독려하고 있을 때, 한국에 주둔했던 미 제7사단에는 또 한 명의 젊은 사병이 복무하고 있었습니다. 바로 헨리 스벨라(Henry Svehla· 1932~1952) 일병입니다. 그는 뉴저지 주 출신이며, 낚시를 즐겼던 청년이었습니다. 그는 3남 3녀 중에서 넷째이자 막내아들이었는데, 늘 어머니를 돕고 두 여동생을 돌보았답니다.

그의 여동생 도로시는 어머니가 아이들을 위해 부엌에서 저녁 요리를 만들 때, 헨리가 들어와 어머니 손을 잡고 부엌을 돌며 춤을 추는 모습을 종종 보았다면서 ‘누군가 헨리를 필요로 하면, 그는 언제나 도움의 손길을 내밀었다’고 회상합니다.

한국이 필요로 할 때 헨리는 그곳에 있었습니다. 한국의 전쟁터에서 그는 위험을 느꼈습니다. 그는 집에 보낸 편지에 ‘저는 귀국하지 못할지도 모릅니다’라고 적었습니다. 1952년 7월, 참기 힘든 무더위가 기승을 부리고 장마와 모기가 장병들의 심신을 괴롭힐 때, 제7사단은 적과 힘든 전투를 벌였습니다. 헨리와 그의 중대원이 어느 고지를 밀고 올라갈 때 적의 포화가 빗발치기 시작했습니다.

다른 부대원들이 멈칫하는 동안 그는 벌떡 일어서서 고지 위를 쳐다보더니, 소총을 발사하고 수류탄을 던지며 돌격했습니다. 이 과정에서 그는 눈에 부상을 입었지만, 응급치료를 거부하고 선봉에 섰습니다. 이어 적의 수류탄이 동료들에게 떨어지자 몸으로 덮쳐 동료들의 생명을 구하고 산화했습니다.

헨리의 시신은 수습되지 못했습니다. 그 때문에 그의 가족의 마음속에는 항상 치유되지 않은 상처가 남아 있었습니다. 또한 헨리에게 수훈십자훈장이 추서됐지만, 그의 가족은 2등급의 훈장에 결코 만족할 수 없다며, 명예훈장 추서를 위해 하원의원 빌 파스크렐과 보좌관을 만나, 결국 오늘이 있게 만들었습니다.

헨리의 부모와 형제들은 오늘을 보지 못하고 눈을 감았지만, 그의 여동생 둘이 오늘 이 자리에 함께했습니다.

도로시, 실비아 여사님, 당신들은 우리에게 일깨워 주었습니다. 우리나라의 제복을 입고 있는 모든 미국인의 배후에는 그들과 함께 국가에 봉사하는 가족이 있다는 사실을! 그리고 우리나라를 위해서 목숨을 던지는 모든 미국인의 배후에는 그들을 눈물로 애도하고 존경하는 가족이 있다는 사실을!

도로시, 실비아 여사님, 당신들은 60년 동안 제가 언급한 시인의 말, ‘태양이 질 때와 아침이 밝을 때, 우리는 그들을 기억할 것이다’라는 구절을 마음에 간직하고 살았군요. 이제 도로시 여사에게 오빠 헨리의 명예훈장을 전달하면서 오늘 행사를 마치고자 합니다. (공적 사항 낭독에 이어 훈장 수여)”

명예훈장이 도대체 무엇이길래 이렇게 장엄하고 눈물겨운 행사를 열고, 수훈자를 기리는 것일까?

명예훈장은 최상급 무공훈장…대통령 직접 수여-미국의 명예훈장과 6·25전쟁

|

| 2010년 11월 11일, 서울 용산에서 오바마(오른쪽) 대통령 방한 때 헥터 카퍼라타와 악수. |

|

| 1951년 5월 10일, 칼 도드 소위, 트루먼 대통령, 존 프트먼 병장, 어네스트 코우마 중사.(앞줄 왼쪽 둘째부터) |

|

|

1954년 1월 12일, 에드워드 쇼월터 중위, 어네스트 웨스트 일병, 아이젠하워 대통령, 윌리엄 샤르테 위생병.(왼쪽부터) |

명예훈장(Medal of Honor)이란?

우리나라 상훈법 제13조는 무공을 세운 자에게 5등급으로 차등을 둬 태극훈장, 을지훈장, 충무훈장, 화랑훈장, 인헌훈장을 수여토록 돼 있다. 미국도 우리와 유사하게 5등급으로 나눠 무공훈장을 수여하는데, 그중 최상급 무공훈장의 이름은 명예훈장(Medal of Honor)이다.

명예훈장은 전투에 임해 생명의 위험을 무릅쓰고 대담하고 용감하게 맡은 바 임무 이상의 탁월한 공적을 이룬 장병에게 대통령이 의회의 이름으로 본인 혹은 유족에게 직접 수여한다. 명예훈장은 1862년 7월 12일, 미 상하원의 공동결의에 의해 채택돼 의회명예훈장이라고 일컬어지기도 한다. 처음에는 대부분 병사들에게 수여됐으나, 차츰 장교에게까지 수여 범위가 넓혀져 갔다.

명예훈장은 13개의 흰 별이 새겨진 패드와 청동제의 큰 별이 달린 것은 동일하지만, 사진에서 보듯이 육군, 해군ㆍ해병, 그리고 공군에 따라 디자인에 차이가 있다.

명예훈장 수훈자는 우리가 부러워할 만한 특권을 갖는다. 우선 명예훈장 등록부에 수훈사실이 등재되고, 월 1100달러 이상의 특별연금을 수령하며, 현직의 경우 봉급 이외에 추가 특별 수당을 받는다. 또한 퇴직 연금의 10%를 추가로 받는다.

수훈자는 대통령 취임식과 취임계기 무도회에 매번 초청받으며, 알링턴 국립묘지에 안장될 권리가 있다. 수훈자 본인이나 자녀는 미 사관학교에 입학할 수 있는 특혜를 누린다. 국방부 규정에 따라 특별한 경우 군용항공기를 이용할 수 있으며, 본인과 가족이 군매점을 이용할 수도 있다.

이뿐만이 아니다. 퇴임 후 민간복장에 명예훈장을 착용할 수 있으며, 명예훈장 수훈자 차량번호판이 제공된다. 2002년부터 수훈자는 명예훈장 기(旗)를 받게 됐으며, 기 수훈자 중 생존자 103명에게도 기가 전달됐다. 특히 명예훈장 수훈자의 이름은 해외의 미군기지, 학교 등 공공기관, 기념비 등에 남아 영원히 기억되기도 한다.

또한 법이나 군 규정에는 없지만, 관례적으로 미군 제복을 입은 군인이나 공직자들은 계급과 지위에 상관없이 명예훈장 수훈자에게 존경의 표시로 경례를 한다. 장군이라도 명예훈장 수훈 사병에게 먼저 경례를 부친다는 얘기다.

명예훈장 수훈자

1863년, 자콥 패롯(Jacob Parrottㆍ1848∼1908) 이병에게 처음 수여된 명예훈장은 오늘까지 총 3454명이 수상(2회 수상자 19명)했다. 이 중에는 매리 에드워즈 워커(Mary Edwards Walkerㆍ1832∼1919)라는 여성도 포함돼 있다.

흔히 명예훈장은 극히 드문 훈장이며, 사후에 추서되는 것이 보통이라지만 제2차 세계대전 이전에는 사정이 달랐다.

총 3454명의 수상자 중, 남북전쟁 당시 1522명, 인디안 전쟁 때 426명이 수상하는 등 제2차 세계대전 전에 이미 2415명이 수상했다. 2415명 중에서 사후에 추서된 수훈자는 82명에 지나지 않았다. 즉, 100명 중에서 97명은 살아서 훈장을 받았으며, 죽어서 받은 사람은 3명에 지나지 않았다.

명예훈장이 받기 힘들어지고, 사후에 추서되는 경향이 나타난 것은 제2차 세계대전부터다. 이후 전시에 명예훈장을 수상한 장병은 862명에 지나지 않는다. 이들 중 534명이 사후에 추서됐다. 즉, 100명 중 62명이 사후에 훈장을 받았다.

명예훈장과 신미양요, 그리고 6·25전쟁

신미양요(1871년) 때 조선군 수백 명을 살해한 15명의 미 해군에게 무더기로 명예훈장을 수여했다는 사실이 우리의 관심을 끈다. 역사의 아이러니가 아닐 수 없다. 참고로 신미양요는 제너럴 셔먼호 사건(1866년) 당시 조선군에 의해 배가 격침되고 승조원 등 20여 명이 사망한 데 대한 보복으로 계획된 침략이었다.

이후 미군이 우리나라에서 명예훈장을 수상하게 된 것은 6ㆍ25전쟁 때문이다. 우리는 미군을 비롯한 유엔군의 참전으로 소련과 중공의 지원을 받은 북한공산집단의 남침을 막아낼 수 있었다. 특히 미군은 전쟁 발발 후 제일 먼저 이 땅에 와서 `전혀 알지 못했던 나라, 전혀 만나지 못했던 사람들'을 위해서 전투를 벌였고, 그 과정에서 3만6516명이 전사하고, 8176명이 실종됐으며, 9만2134명이 부상당했다.

이런 끔찍한 전투 속에서 그 많은 희생자 중 오직 135명의 미군 장병만이 명예훈장을 수상했다.

통계를 중심으로 명예훈장과 6ㆍ25전쟁과의 관계를 우선 살펴보기로 하자.

1) 135명의 수훈자 중에서 131명에게는 전쟁 중에, 그리고 휴전 후 얼마 되지 않은 시점에 트루먼과 아이젠하워 대통령에 의해 수여됐다. 그러나 티보 루빈(Tibor Rubin)과 우드로 키블(Woodrow Keeble)에게는 2005ㆍ2008년에 부시 대통령에 의해서, 앞서 언급된 헨리와 앤서니 등 2명에게는 올해 오바마 대통령에 의해 훈장이 수여됐다.

2) 135명의 수훈자 중에서 97명(72%)에게는 사후에 훈장이 추서됐고, 살아서 받은 사람은 38명(28%)에 불과했다. 여성 수훈자는 한 명도 없다.

3) 소속별로는 육군(82명), 해병대(42명), 해군(7명), 공군(4명)이다.

4) 계급별로는 사병과 부사관이 99명(73%)을 차지하며, 장교는 36명(27%)에 불과하다. 구체적으로 이병(3명), 위생병(5명), 일병(32명), 상병(24명), 병장(14명), 하사(6명), 중사(10명), 상사(5명), 소위(9명), 중위(12명), 대위(7명), 소령(4명), 중령(3명), 소장(1명) 등이다.

5) 2011년 6월 24일 현재 생존해 있는 수훈자는 13명이다. 제임스 스톤(James Stoneㆍ1922), 토마스 허드너 2세(Thomas HudnerㆍJr. 1924), 히로시 미야무라(Hiroshi Miyamuraㆍ1924), 헥터 카퍼라타(Hector Cafferataㆍ1929), 윌리엄 샤르테(William Charetteㆍ1929), 에이너 잉먼 2세(Einar IngmanㆍJr. 1929), 올라 미즈(Ola Mizeㆍ1931), 로널드 로서(Ronald Rosserㆍ1929), 티보 루빈(Tibor Rubinㆍ1929), 로버트 시마넥(Robert Simanekㆍ1930), 어네스트 웨스트(Earnest Westㆍ1931), 듀안 듀이(Duane Deweyㆍ1931), 로돌포 에르난데스(Rodolfo Hernandezㆍ1931) 등이다.

6·25전쟁 관련 명예훈장 수훈자를 기리기 위해서 학교ㆍ병원 등 공공건물ㆍ공원ㆍ해군함정ㆍ해외 미군기지 및 거리 명칭 등에 그들의 이름이 사용되고 있다.

미국에는 푸에르토리코 출신 최초의 수훈자인 페르난도 가르시아(Fernando Garciaㆍ1929∼1952) 일병을 기리는 미 해군함정 ‘USS Garcia’, 윌리엄 바버(William Barberㆍ1919∼2002) 대위를 기리는 캘리포니아 어바인 시 해병기념공원 ‘Colonel Bill Barber Marine Corps Memorial Park’, 찰스 롱(Charles Longㆍ1923∼1951) 병장을 기리는 미국 24번 국도의 교량 ‘Charles Long Memorial Bridge’ 등 수없이 많다.

국내에도 육박전의 영웅 루이스 밀레트(Lewis Millet·1920~2009) 대위를 기리는 오산 공군기지 내 ‘Millett Road’, 인디언 병사 미첼 레드 클라우드(Mitchell Red Cloud·1924~1950) 상병을 기리는 의정부 미군기지 ‘Camp Red Cloud’, 조셉 오울렛(Joseph Ouelletteㆍ1930∼1950) 일병을 기리는 DMZ 관측소 ‘Observation Post Ouellette’ 등 여럿이 있다.

|